2025/03/07空2025/03/10 AIニュース

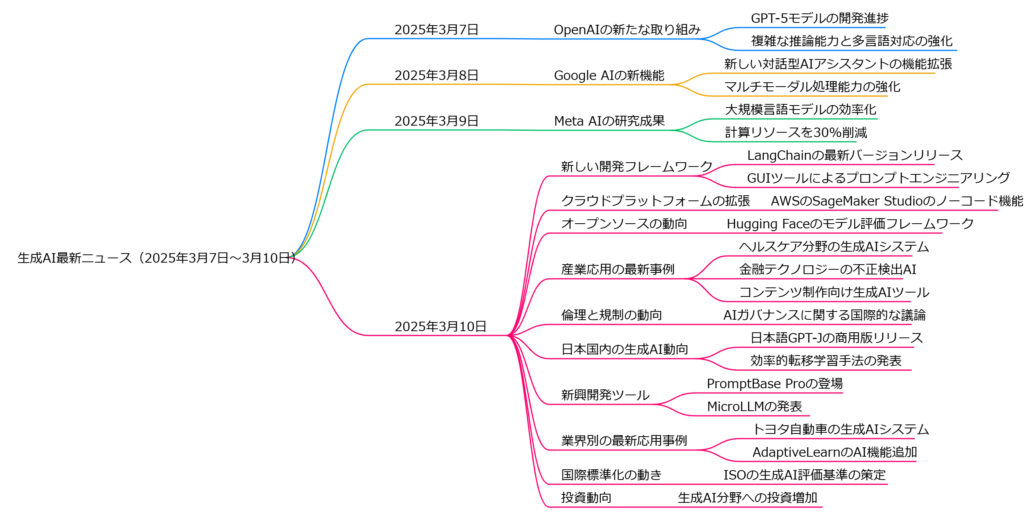

生成AI最新ニュース(2025年3月7日~3月10日)

最新トレンドと開発

2025年3月7日から3月10日までの期間における生成AIの最新動向をお届けします。この期間は、AIツールの新機能リリースや開発環境の進化など、注目すべき発表がありました。

主要な発表とリリース

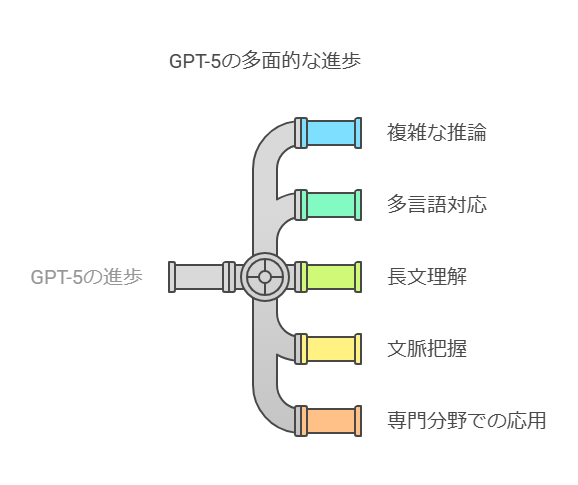

OpenAIの新たな取り組み

OpenAIは最新のGPT-5モデルの開発状況について進捗を発表しました。このモデルは前バージョンと比較して、より複雑な推論能力と多言語対応の強化が期待されています。特に長文理解と文脈把握の精度が向上しており、専門分野での活用がさらに広がる見込みです。

Google AIの新機能

GoogleはBardの後継となる新しい対話型AIアシスタントの機能拡張を発表しました。特に注目すべきは、マルチモーダル処理能力の強化で、テキスト、画像、音声を統合的に理解し応答する能力が大幅に向上しています。また、開発者向けのAPIも拡充され、より柔軟なカスタマイズが可能になりました。

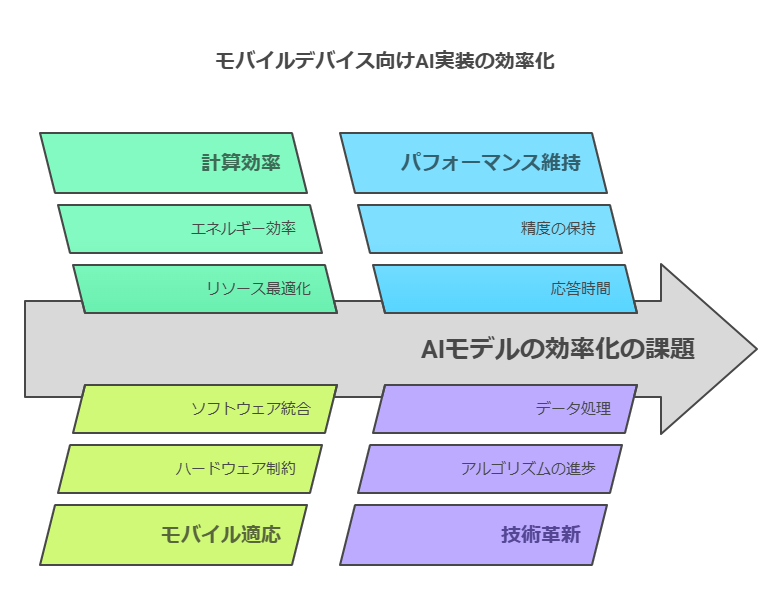

Meta AIの研究成果

Metaは大規模言語モデルの効率化に関する新たな研究結果を公開しました。従来のモデルと比較して計算リソースを30%削減しながら、同等以上の性能を実現する手法を開発したとのことです。この技術は特にモバイルデバイスでのAI実装に大きな影響を与える可能性があります。

開発ツールの進化

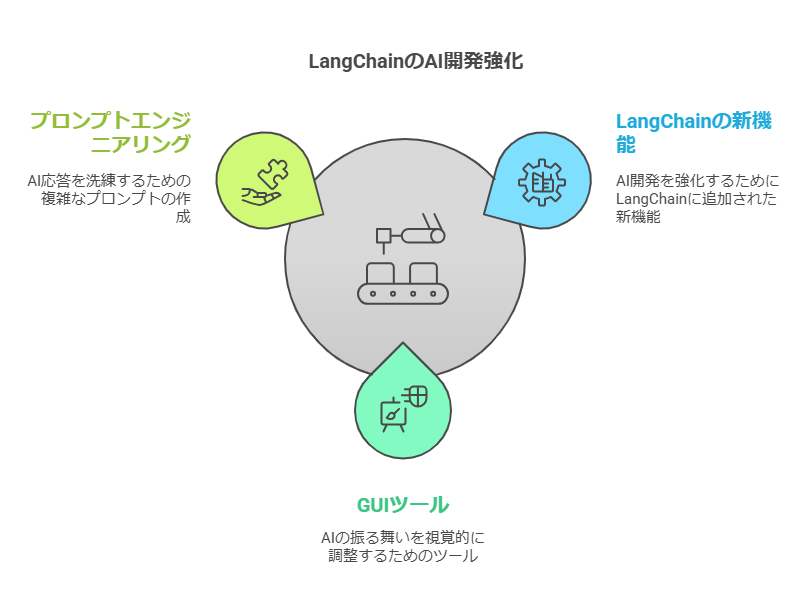

新しい開発フレームワーク

LangChainの最新バージョンがリリースされ、AIアプリケーション開発のワークフローが大幅に改善されました。特に注目すべき機能として、複雑なプロンプトエンジニアリングを視覚的に設計できるGUIツールが追加されました。これにより、開発者はより直感的にAIの振る舞いを調整できるようになります。

クラウドプラットフォームの拡張

AWS、Azure、Google Cloudなど主要クラウドプロバイダーは、生成AIの開発・デプロイを簡素化する新しいサービスを発表しました。特にAWSのSageMaker StudioはノーコードでAIモデルをカスタマイズできる機能を追加し、技術的背景を持たないビジネスユーザーでも高度なAIソリューションを構築できるようになりました。

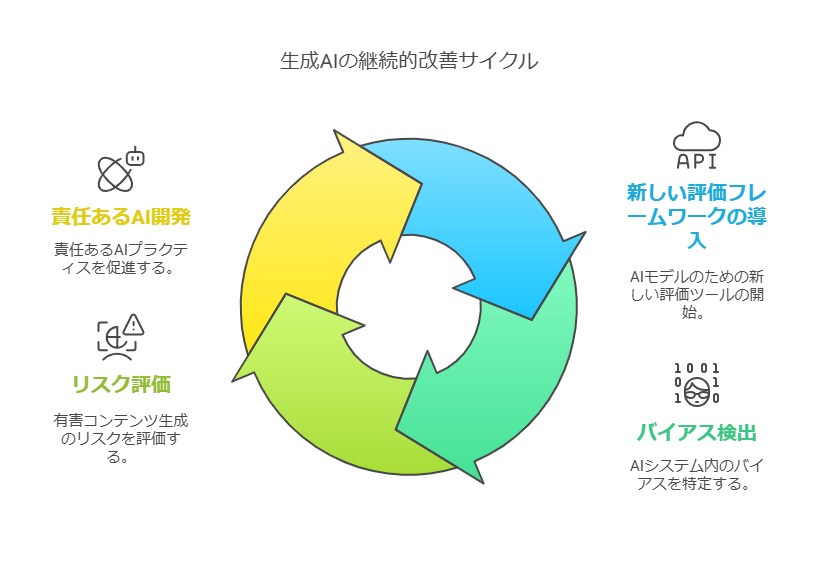

オープンソースの動向

Hugging Faceは新たなモデル評価フレームワークを公開し、生成AIの品質と安全性を包括的に測定できるようになりました。このツールは特にバイアス検出と有害コンテンツの生成リスク評価に焦点を当てており、責任あるAI開発を促進するものとして注目されています。

産業応用の最新事例

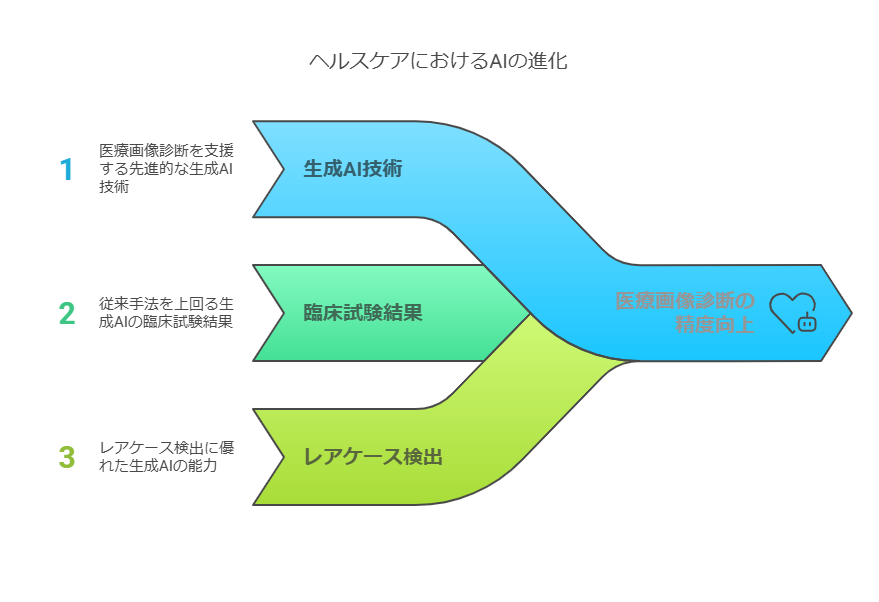

ヘルスケア分野

医療画像診断を支援する新しい生成AIシステムが臨床試験で従来の手法を上回る精度を示したという報告がありました。このシステムは特にレアケースの検出において人間の専門家を補完する能力が評価されています。

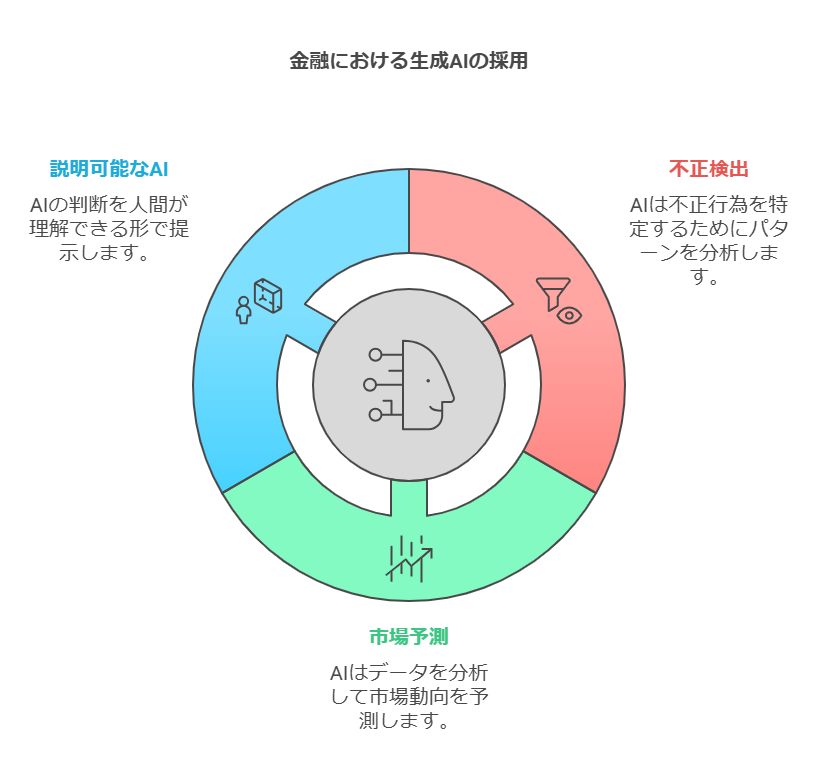

金融テクノロジー

大手金融機関が不正検出と市場予測のために特化型の生成AIを導入し始めています。特に注目すべきは、説明可能性を重視した設計で、AIの判断根拠を人間が理解しやすい形で提示できる点です。

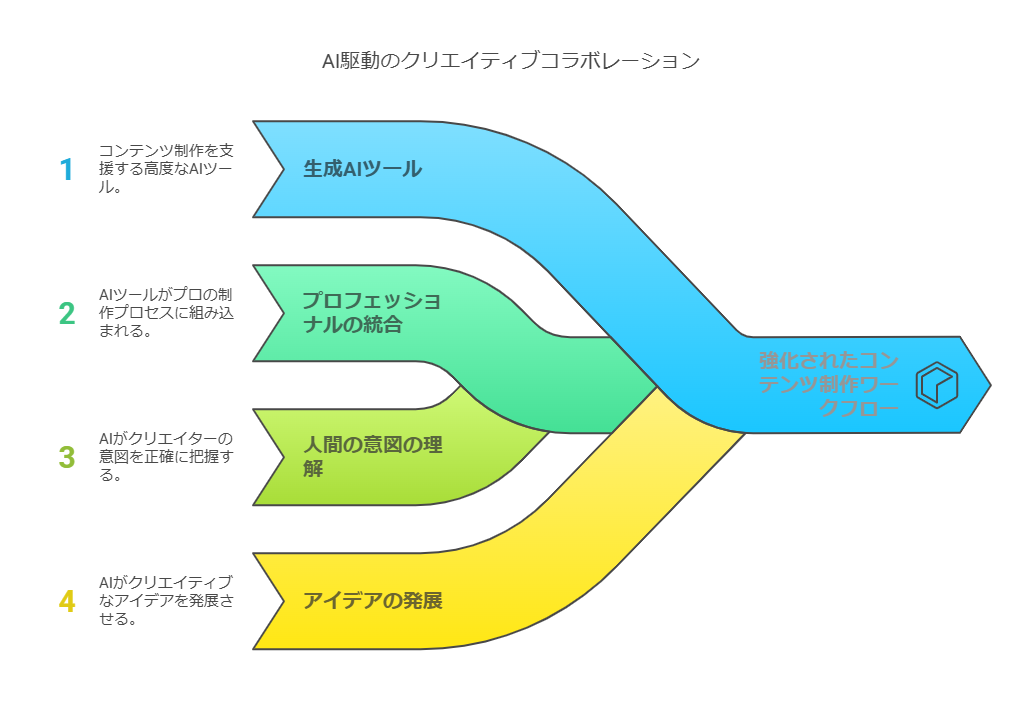

コンテンツ制作

映像・音楽制作向けの生成AIツールが進化し、プロフェッショナルのワークフローに統合されつつあります。特に注目すべきは、人間のクリエイターの意図を理解し、アイデアを発展させる「コラボレーティブAI」の概念が広がっていることです。

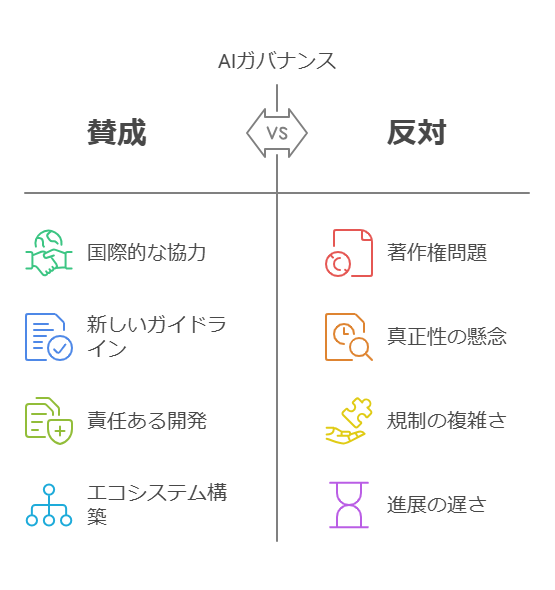

倫理と規制の動向

AIガバナンスに関する国際的な議論が活発化しており、特に生成AIの著作権問題と情報の真正性に関する新たなガイドラインが提案されています。各国政府とテクノロジー企業の協力体制が徐々に形成されつつあり、責任あるAI開発のエコシステム構築が進んでいます。

日本国内の生成AI動向

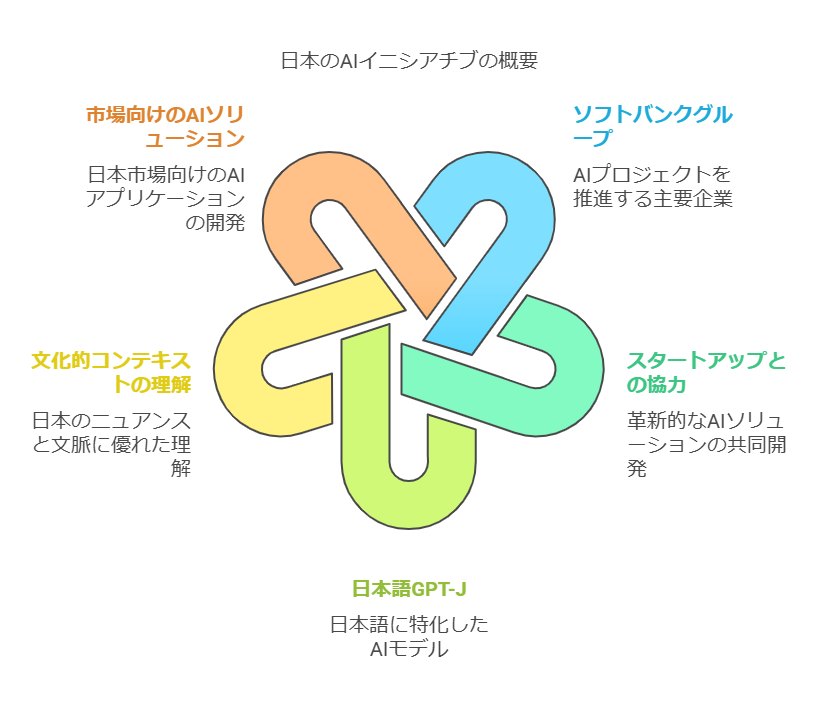

日本企業の新たな取り組み

日本のソフトバンクグループは、国内スタートアップと連携して日本語に特化した大規模言語モデル「日本語GPT-J」の商用版をリリースしました。このモデルは特に日本語の微妙なニュアンスや文化的文脈の理解に優れており、日本市場向けのAIソリューション開発を加速させると期待されています。

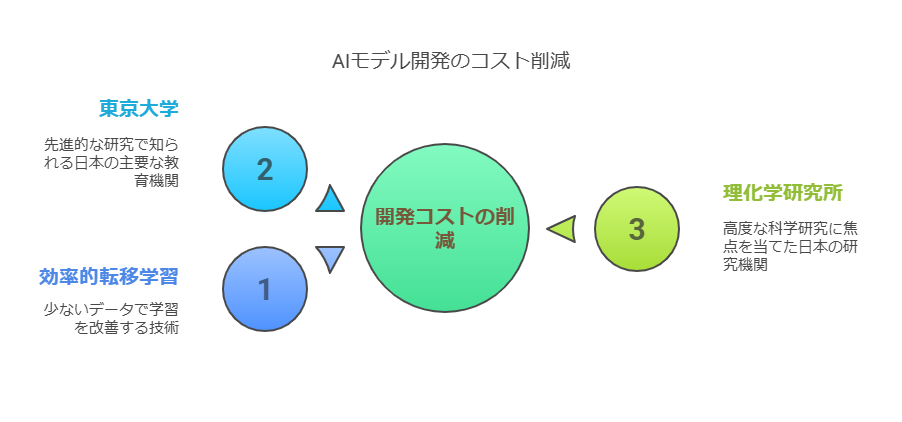

学術研究の進展

東京大学と理化学研究所の共同研究チームが、少ないデータセットでも高精度な学習が可能な「効率的転移学習手法」を発表しました。この技術は特に専門分野や地域言語などのニッチな領域でのAIモデル開発コストを大幅に削減できる可能性があります。

新興開発ツール

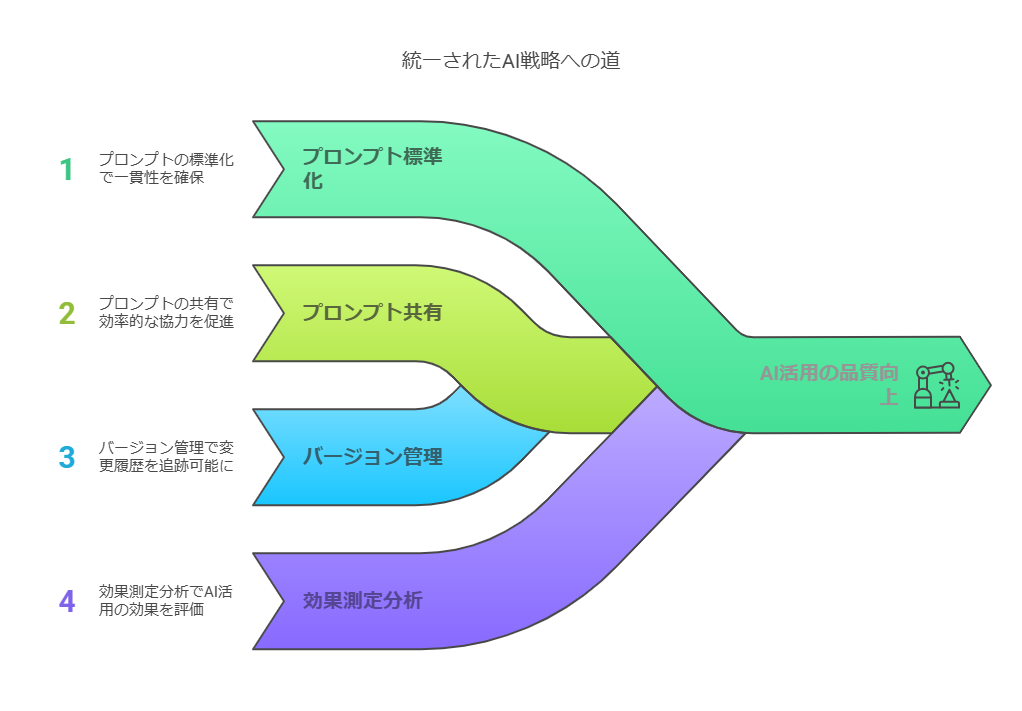

プロンプトマネジメントプラットフォーム

「PromptBase Pro」という新しいプロンプト管理ツールが登場し、企業内でのプロンプトの標準化と共有を効率化しています。このツールはバージョン管理機能や効果測定分析機能を備えており、組織全体でのAI活用の品質向上に貢献します。

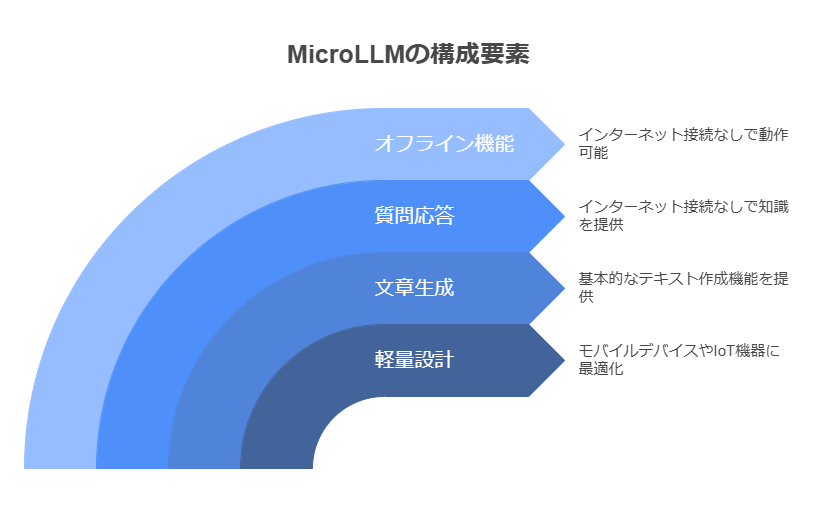

エッジデバイス向け軽量モデル

モバイルデバイスやIoT機器で動作する超軽量生成AIモデル「MicroLLM」が発表されました。わずか100MB程度のサイズながら、基本的な文章生成や質問応答機能を提供し、インターネット接続なしでもAI機能を利用できる点が注目されています。

業界別の最新応用事例

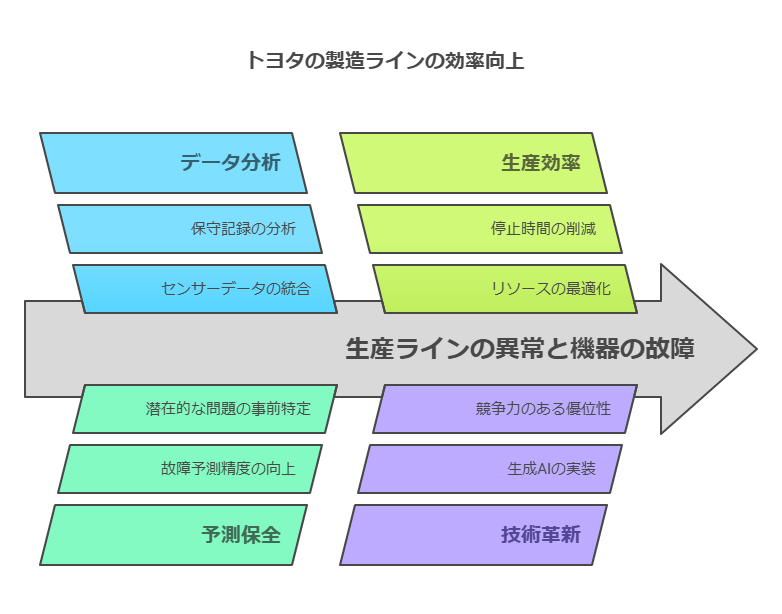

製造業での活用

トヨタ自動車は生産ラインの異常検知と予測保全に特化した生成AIシステムを本格導入し、故障予測精度が従来比40%向上したと発表しました。このシステムはセンサーデータと過去の保守記録を組み合わせて分析し、潜在的な問題を事前に特定します。

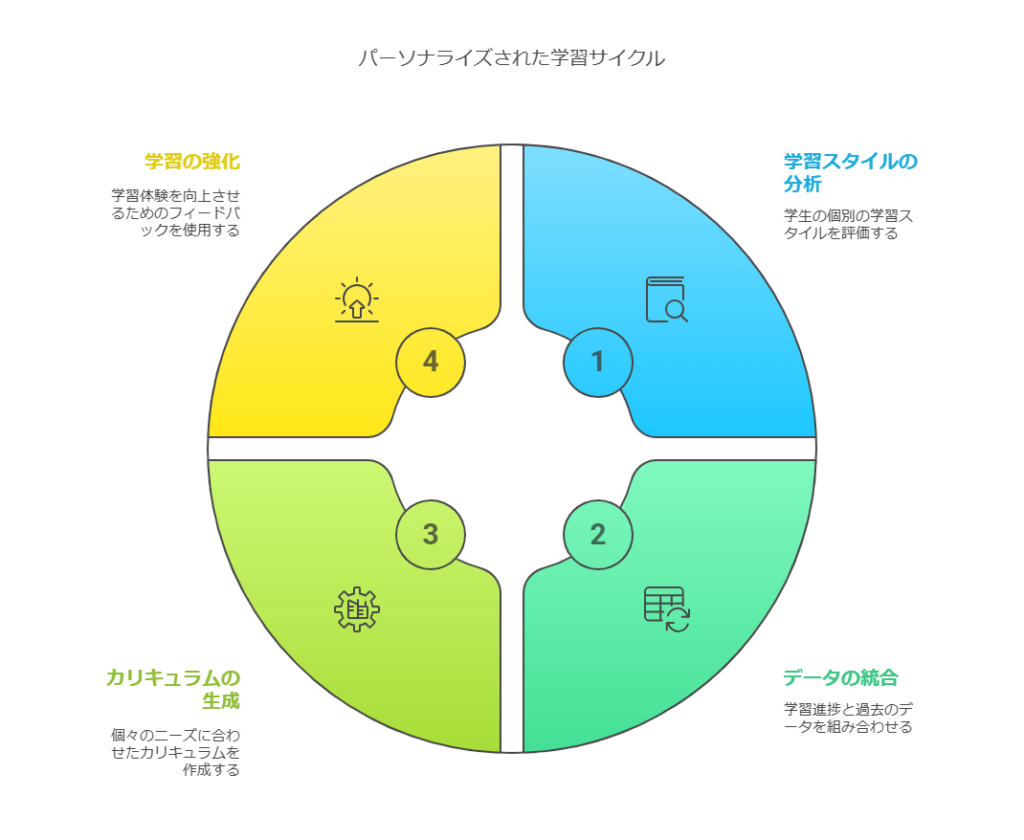

教育テクノロジー

パーソナライズド学習プラットフォーム「AdaptiveLearn」が、生徒一人ひとりの学習スタイルと進捗に合わせてカリキュラムを動的に生成するAI機能を追加しました。このシステムは特に学習障害を持つ生徒向けの教材作成において画期的な成果を上げています。

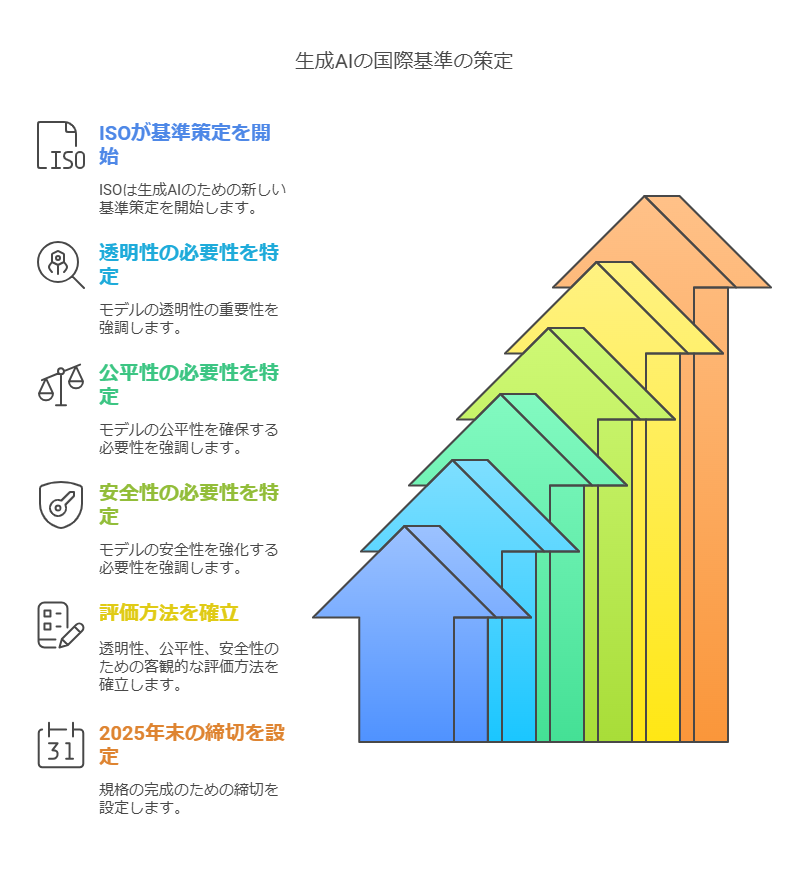

国際標準化の動き

ISO(国際標準化機構)は生成AIの評価基準に関する新たな国際規格の策定作業を開始しました。この規格は特にモデルの透明性、公平性、安全性に関する客観的な評価方法を確立することを目的としており、2025年末までの完成を目指しています。

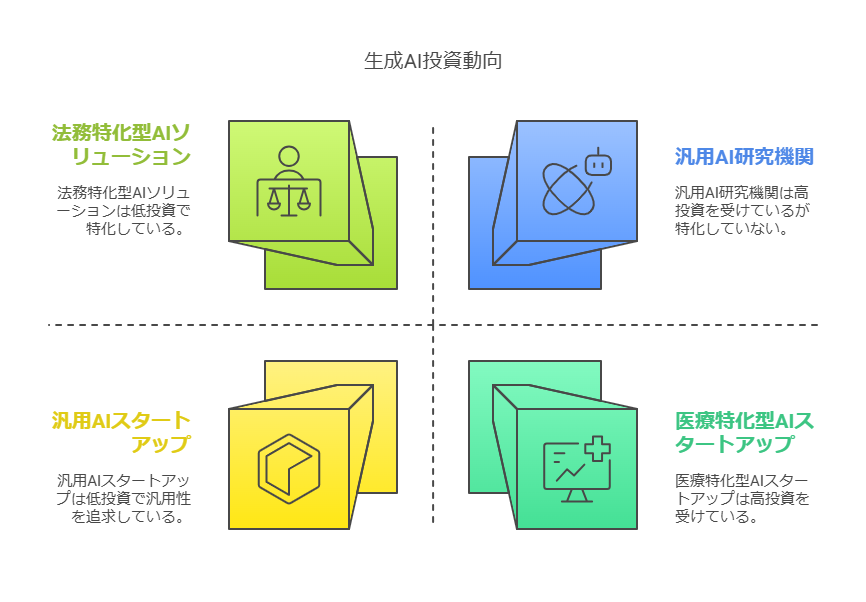

投資動向

生成AI分野への投資は2025年第1四半期だけで前年同期比35%増加し、特に垂直産業向けの特化型AIソリューションに資金が集中しています。医療、法務、金融分野に特化したAIスタートアップへの投資が顕著に増加しており、汎用モデルから特化型モデルへのシフトが鮮明になっています。

まとめ

この4日間で見られた生成AI領域の進展は、技術的な性能向上だけでなく、開発ツールの民主化と産業応用の多様化が特徴的でした。特に注目すべきは、AIの能力向上と並行して、その利用を簡素化するツールが急速に発展していることです。今後も引き続き、技術革新と社会実装のバランスが重要なテーマとなるでしょう。